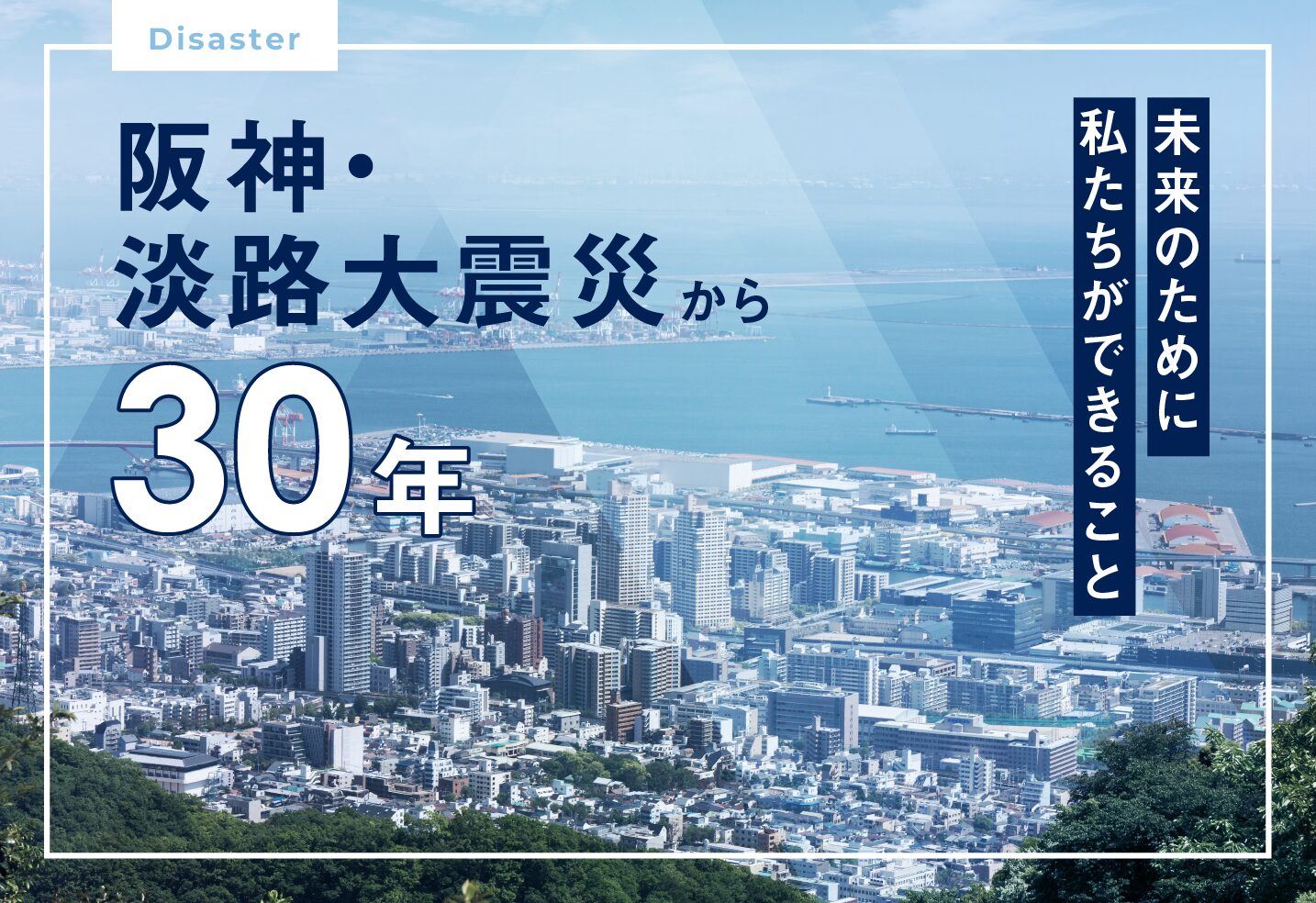

KOBELCOグループは、国内外の自然災害に対して、さまざまな支援を行っています。その背景には、私たち自身が阪神・淡路大震災の被災企業であり、いろんな企業や地域の方々に助けていただいた恩返しをしたいという思いがあります。私たちがどのように復興したのか、そして震災の教訓をどのように活かしているのかをお話しさせてください。

INDEX

お客様のために━世界の自動車生産を止めないための決断

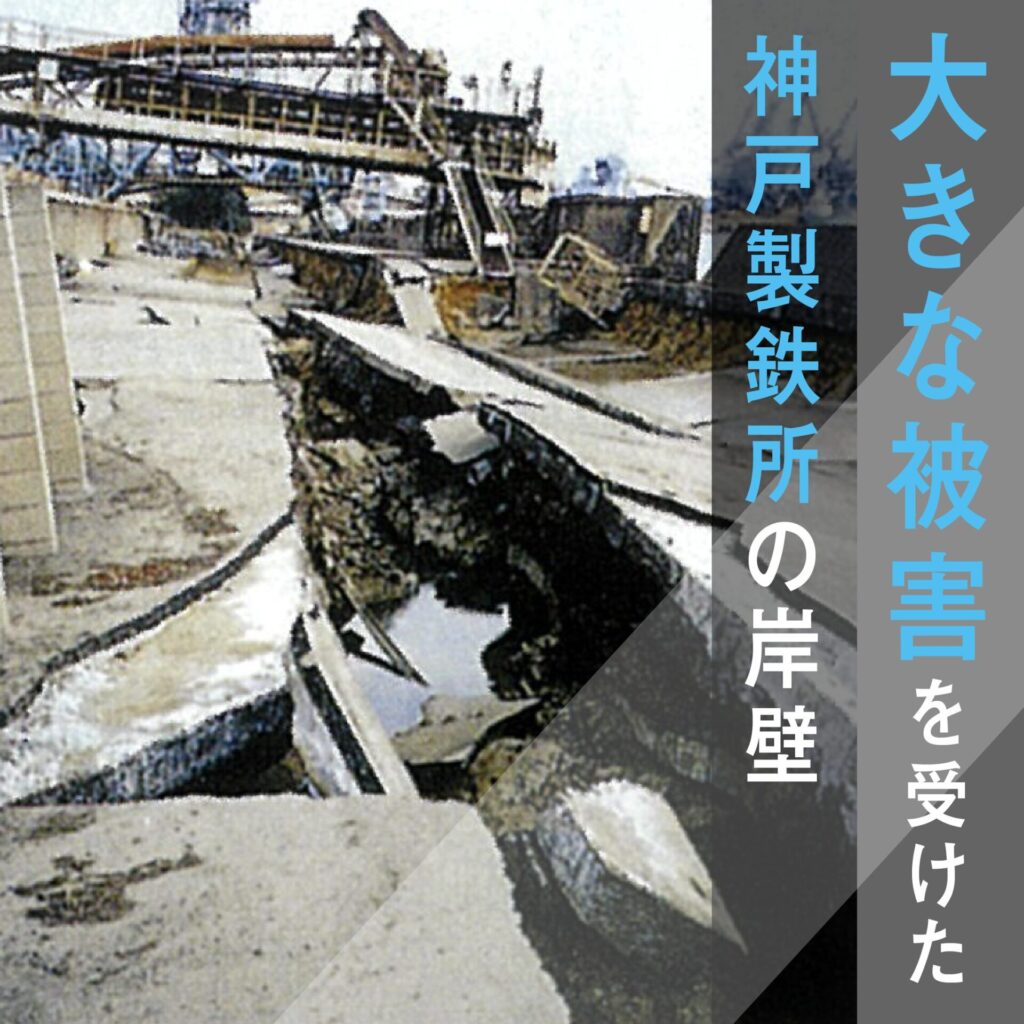

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災は、神戸製鋼の主要拠点を襲いました。

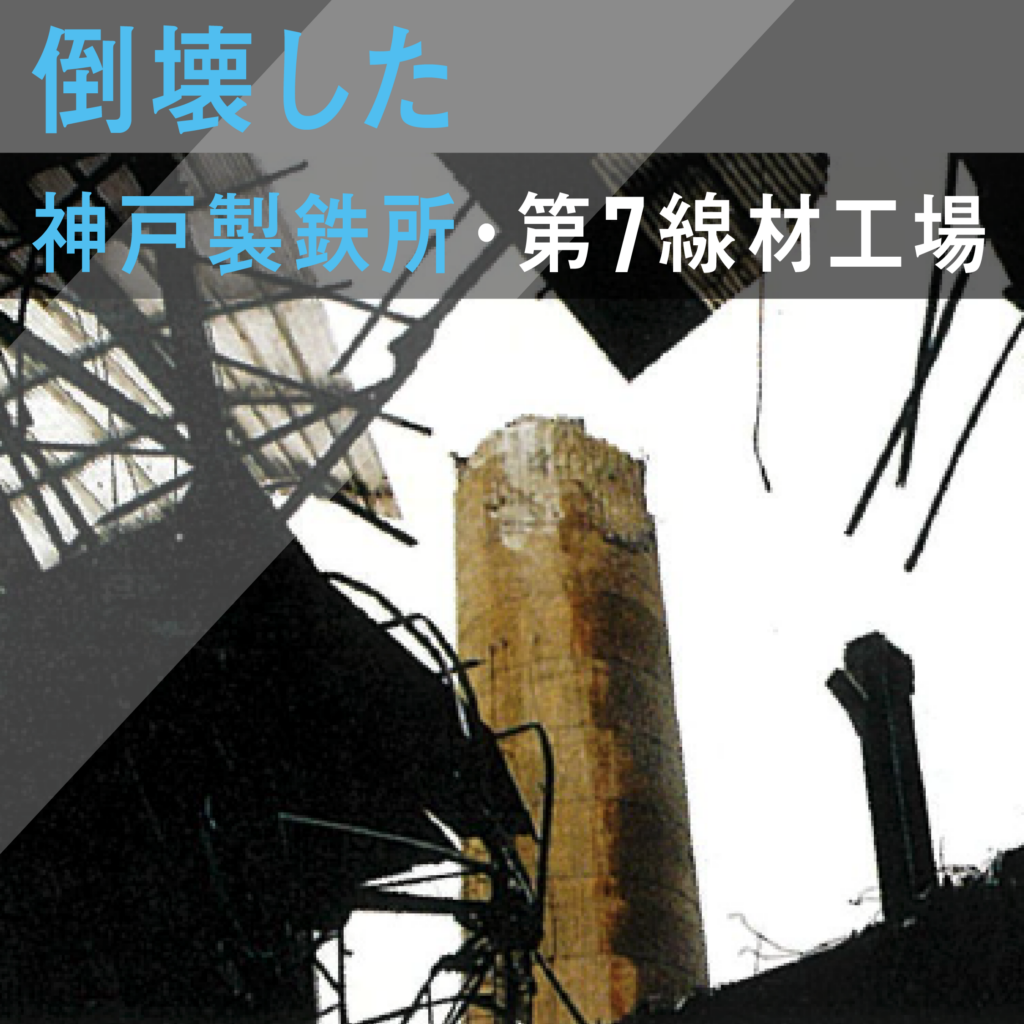

神戸本社は全壊し、高炉は停止、生産設備は壊滅的な状態に…。当時、神戸製鉄所では世界シェアの半分を占める自動車用素材(自動車用弁ばね用線材)の生産をしており、この被災は世界中の自動車生産がストップしてしまう危機的状況を意味していました。

世界の自動車のおよそ2台につき1台に、神戸製鉄所で作られた製品が使われていました。ものづくり企業である責任・誇りとして「世界中の自動車生産を止めるわけにはいかない」と考えたわたしたちは、ライバルである高炉メーカー各社に可能な限り製造ノウハウを公開して、代替生産を依頼するという行動を取りました。また、加古川製鉄所では、岸壁から貨物を陸あげする「アンローダー」という大きな機械を他の鉄鋼メーカー様からゆずっていただくなど、とても大きな支援を受けました。

また他社にお願いした生産分は、復興後も戻らないと覚悟しての代替生産でしたが、震災から1年後には、ほぼ100%の状態の生産レベルに戻りました。代替生産への協力や、復旧支援をしてくださった同業メーカー様に、改めて感謝します。

地域のために━被災地に安心を届ける「くろがね応援隊」

神戸製鋼ラグビー部が、日本選手権7連覇という偉業達成から、約38時間後に阪神・淡路大震災が発生しました。48名の部員のほとんどが被災し、避難生活を送っていました。

「One for all All for one」一人はみんなのために、みんなは一人のために。

そんな過酷な状況でしたが、ラグビーの「チームプレーの精神」のもと部員たちは立ち上がり、他の運動部のメンバーとともに「くろがね応援隊」を結成。

被害の大きかった寮や社宅の周辺を中心に、24時間体制の巡回パトロールを行いました。この活動はさまざまな不安と闘っていた地域の方からとても喜んでいただきました。震災後のシーズンで8連覇を目指したラグビー部には、市民から多くの激励の言葉がかけられました。惜しくもV8は逃しましたが、被害を受けながらも声援をくれた市民に勇気をもらったと、当時を知るチーム関係者は語ります。

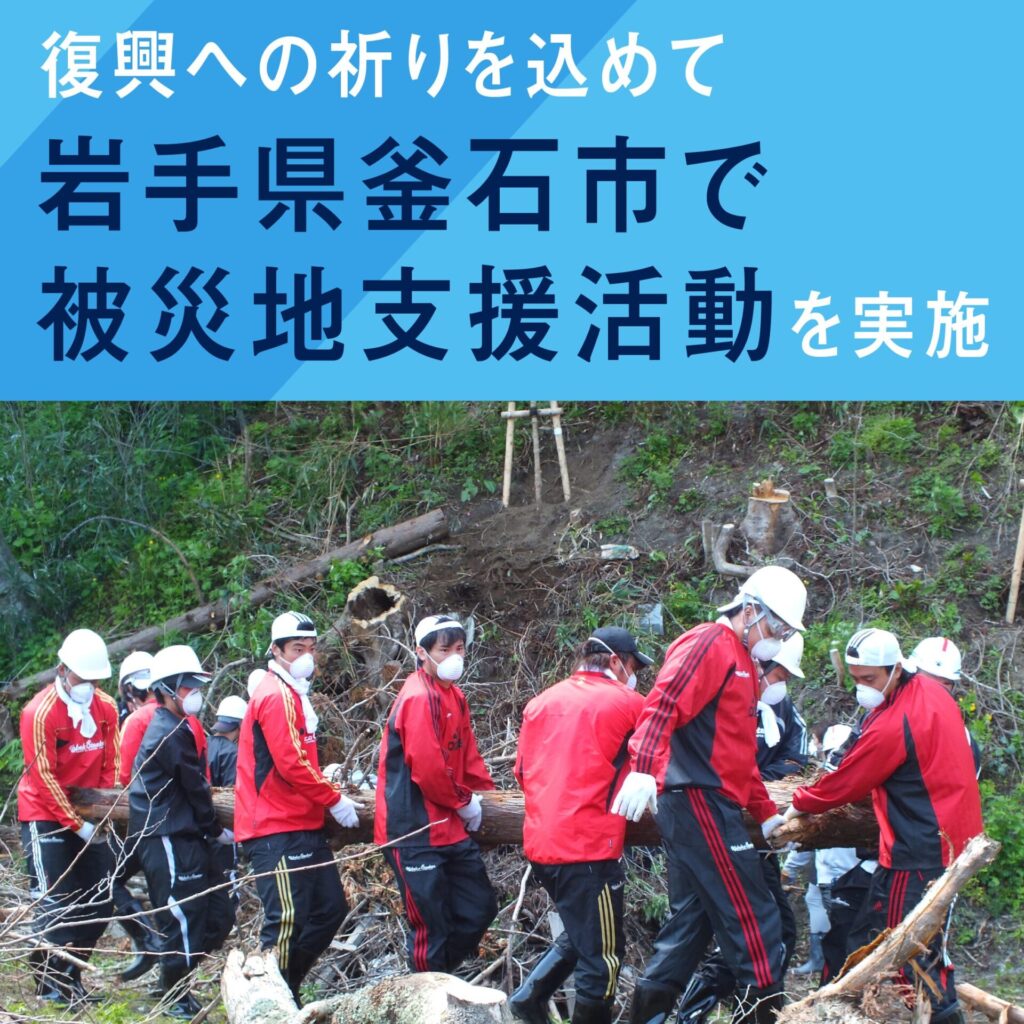

それから16年後、2011年の東日本大震災が発生。神戸製鋼ラグビー部は、釜石市での被災地支援活動や、新日鐵釜石OBチームとの「V7戦士チャリティーマッチ」を開催しました。さらにファンクラブ年会費の一部や、試合会場で実施した募金活動を東日本大震災義援金として寄贈。あの時もらった勇気を、東北の地へと運んでいます。

従業員のために━グループ3.8万人の命と仕事を守る安全・防災対策

阪神・淡路大震災の地震発生時、神戸製鉄所内には約400人の従業員がいました。約1,500℃の溶けた鉄を注入していた人など、命のキケンと隣り合わせの状況のなかで大きなケガもなく全員が無事だったことは当時、奇跡とよばれました。これは単なる幸運ではなく、非常時の対応策がきちんと行われていた成果だったと言えます。

例えば高温の鉄を扱っているときの対応や、緊急時の電源確保など、日ごろの「安全・防災」の備えと、従業員たちの適切な判断により、被害を最小限に抑えることができたのです。

あれから30年。神戸本社では従業員の防災意識を高めるために、2023年から「KOBELCO防災フェスタ」を開催しています。初年度は165名、2024年度は243名が参加しました。

「能登半島地震の直後で不安だったため、とても参考になった」など、これからも続けてほしいといった声が多くあがりました。

社会のために━神戸とともに立ち上がった新電力プロジェクト

阪神・淡路大震災では、約260万軒が停電し、改めて電気の大切さを痛感することとなりました。そうした中で、あらたに電力の安定供給の一端を担うことに取り組むこととし、神戸の街と共により良い社会を目指すべく、神戸製鋼の新電力プロジェクトはスタートしました。

誕生した神戸発電所は、2002年に1号機が始動。2023年の4号機の運転開始により、総出力270万kWの都市型発電所として、災害に強いまちづくりの一端を担っています。そして、神戸発電所にはもうひとつの顔があります。それは、発電所の排熱を利用して近隣の酒造会社などに熱エネルギー(蒸気)を供給しているのです。酒造会社などでは、その蒸気を使って、お米を蒸したり、瓶を洗浄したり、殺菌の工程(火入れ)で利用したりするなど、神戸発電所は「地域の省エネルギー化」にも役立っています。

KOBELCOグループは、今後もさまざまな形でみなさんの生活に貢献していきます。